事業内容

サンクスの事業内容をご紹介します。

サンクスウェルネスクラブ

経験豊かなスタッフが、

多彩なプログラムであなたのスポーツライフをサポート!

ジム・プール・サウナを兼ね備えたフィットネスクラブです。

子どもからご高齢の方まで幅広くご利用いただいております。

アットホームな雰囲気でお客様とスタッフとの距離が近く、いつも和気あいあいとお話ししながら運動に取り組まれておられます。

キッズスクールでは小学生を対象としたスイミングを展開しております。

泳ぐ技術向上に加えて礼儀やルールを守るなど社会性の向上にも配慮した指導を行っております。

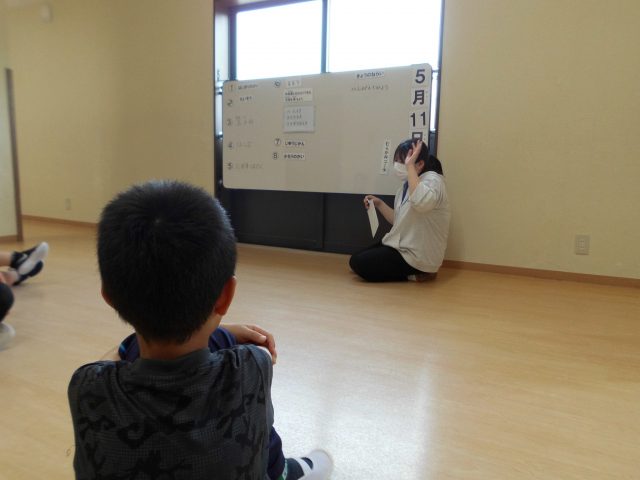

サンクス運動療育クラブ

子供の成長に必要不可欠な

「遊び」を通して運動療育を行います!

発達障害の児童を中心に、運動療育で身体を動かし身体面から整え、その安定効果を精神面に反映していきたいと考えています。

子供にとって身体を動かすことこそ、心身の成長に必要不可欠であり、運動療育を集団で行うことで社会性・協調性も磨かれます。

現代の子ども達は様々な要因で、幼少期から身体を動かす機会が減少し、運動不足に加えてコミュニケーション能力の低下、想像力の低下などの傾向も強くなってきました。

サンクスでは、そういった状況の改善に取り組むと共に発達障害の特性に合わせたコミュニケーション技法を採用し、子供たちにわかりやすく、安心できる環境設定の療育を提供し、子供の自立の促進、生活の質の向上、集団行動への適応を目指します。

放課後等デイサービス Nico

経学校や家庭での活動を補い、

社会経験の幅を広げます!

学習やソーシャルスキル、工作やクッキング、外出活動など、学校や家庭とは違った環境設定の中で、より多くの社会経験の機会をつくり、お子様たちの「こんなときどうすればいい?」や「こうすることで対応できる」という知識を増やしていきます。

また、集団という環境を通じて、人との関わり方や自分以外の考え方があることを知り、将来に向けて社会性の力を伸ばしていきます。

Nicoで過ごしていただく時間の中で、自分の存在の価値にも気づいて、ニコニコ笑顔で過ごせるよう願いを込めて、支援者はお子様たちのご利用をお待ちしています。